PCの設定の覚え書きを中心に。

旧共産圏のカメラ、アウトドアも少しずつ。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

この暑さで無線LANの親機が逝ってしまった。

(-人-)

ハイパワーに買い換える。さすがに快適。

電波状況を調べるため、ubuntuにkismetをインストールした。

2008版ならSynapticパッケージマネジャーでインストールできるのだが、最新の2010版をインストールするのにちょっと苦労したので、メモ。

Ubuntu10.04にkismetをインストールする。

適当なところからKismet 2010-07-R1をダウンロード、端末より展開してできたフォルダー(kismet-2010-01-R1)に移動し、管理者となる。

# cd kismet-2010-01-R1

# ./configure

途中でエラー。

configure: error: Neither uclibc uClibc++ or standard gcc stdc++ libraries found.

色々、足らないらしい。

# apt-get update

# apt-get install build-essential

# apt-get install libstdc++6 libstdc++6-4.3-dev

再開する

# ./configure

再びエラー

configure: error: Failed to find libcurses or libncurses. Install them or disable building the Kismet client with --disable-client. Disabling the client is probably not something you want to do normally.

おまじないが必要。

# apt-get install libmagickwand-dev

# apt-get build-dep kismet

また、再開する。

# ./configure

Configuration complete. Run 'make dep' to generate dependencies

and 'make' followed by 'make install' to compile and install.

今度はうまくいった。

仰せの通りにmakeする。

# make dep

# make

# make install

インストール終了

$ sudo kismet

無事、起動した。

(-人-)

ハイパワーに買い換える。さすがに快適。

電波状況を調べるため、ubuntuにkismetをインストールした。

2008版ならSynapticパッケージマネジャーでインストールできるのだが、最新の2010版をインストールするのにちょっと苦労したので、メモ。

Ubuntu10.04にkismetをインストールする。

適当なところからKismet 2010-07-R1をダウンロード、端末より展開してできたフォルダー(kismet-2010-01-R1)に移動し、管理者となる。

# cd kismet-2010-01-R1

# ./configure

途中でエラー。

configure: error: Neither uclibc uClibc++ or standard gcc stdc++ libraries found.

色々、足らないらしい。

# apt-get update

# apt-get install build-essential

# apt-get install libstdc++6 libstdc++6-4.3-dev

再開する

# ./configure

再びエラー

configure: error: Failed to find libcurses or libncurses. Install them or disable building the Kismet client with --disable-client. Disabling the client is probably not something you want to do normally.

おまじないが必要。

# apt-get install libmagickwand-dev

# apt-get build-dep kismet

また、再開する。

# ./configure

Configuration complete. Run 'make dep' to generate dependencies

and 'make' followed by 'make install' to compile and install.

今度はうまくいった。

仰せの通りにmakeする。

# make dep

# make

# make install

インストール終了

$ sudo kismet

無事、起動した。

PR

netatalk2.1のインストールを行う。

以下の4つのインストールが必要。

それぞれダウンロードして展開、configureして、makeして、インストールする。

作業は/tmpで行うこととした。

1: Berkeley DB(BerkeleyDB.4.7)

2: OpenSSL(openssl-1.0.0)

3: Libgcrypt(gnupg- 1.4.10)

4: Netatalk(netatalk2.1)

4の前に、1、2、3のインストールが必要である。

-----------------------------------------------------------------------------------

BerkeleyDBのインストール

# cd /tmp

# wget http://download.oracle.com/berkeley-db/db-4.7.25.tar.gz

# tar zxvf db-4.7.25.tar.gz

# cd db-4.7.25/build_unix

# ../dist/configure --prefix=/usr/local/BerkeleyDB.4.7

# make

# make install

# rm -f /usr/local/BerkeleyDB

# ln -s /usr/local/BerkeleyDB.4.7 /usr/local/BerkeleyDB

-----------------------------------------------------------------------------------

OpenSSL(openssl-1.0.0)のインストール

4015794 Jun 1 15:46:21 2010 openssl-1.0.0a.tar.gz (MD5) (SHA1) (PGP sign) [LATEST] をダウンロード、/tmpに展開する。

# cd /tmp/openssl-1.0.0a

# ./config

# make

# make install

-----------------------------------------------------------------------------------

Libgcrypt(gnupg- 1.4.10)のインストール

GnuPG 1.4.10 source compressed using bzip2. をダウンロード、/tmpに展開する。

# cd /tmp/gnupg-1.4.10

# ./configure

# make

# make install

------------------------------------------------------------------------------------

Netatalk(netatalk2.1)のインストール

netatalk-2.1.1.tar.bz2 をダウンロード、/tmpに展開する。

# cd /tmp/netatalk-2.1.1

# ./configure --enable-debian --with-bdb=/usr/local/BerkeleyDB.4.7

# make

# make install

------------------------------------------------------------------------------------

netatalkの起動

# /etc/init.d/netatalk start

netatalkの停止

# /etc/init.d/netatalk stop

netatalkの再起動

# /etc/init.d/netatalk restart

新しいサーバーが完成。

sambaをインストールして、ファイルサーバーを作る。

設定。無事稼動。

音楽ファイル用のディレクトリーを作り、MacBookに貯め込んだ音楽を転送。

しかし、一部の曲が転送できない。

一部の項目へのアクセス権がないため、操作は完了できません。

転送できない曲はMacBookのiTunesでリッピングしたもの。

パーミッションを確認しても、書き込めるようになっている。

Macのターミナルにてパーミッションを確認する。

読み書き可能となっているが、パーミッションの最後に"@"が付いているファイルがある。

$ ls -al

-rw-r--r--@ 1 aaa staff 6241544 5 24 22:31 12 Songbird.m4a

-rw-r--r--@ 1 aaa staff 6129244 5 24 22:31 13 Now Is The Hour.m4a

-rw-r--r--@ 1 aaa staff 7547468 5 24 22:31 14 Amazing Grace.m4a

"@"が付いているファイルはすべてsambaに転送不可である。

なんじゃこりゃ?

ちなみにUSBにコピーして、サーバーにコピーすれば移すことはできる。

調べてみた。

$ ls -la@

-rw-r--r--@ 1 aaa staff 7547468 5 24 22:31 14 Amazing Grace.m4a

com.apple.FinderInfo

” com.apple.FinderInfo”はEA (Extended Attributes)と言う、付加情報。

こいつが悪さをしているらしい。

Mac OS Xのバージョンアップ(現在10.6.3)に起因するようだ。

この付加情報は、以下の方法で消すことができる。

$ xattr -d com.apple.FinderInfo "14 Amazing Grace.m4a"

このファイルは、サーバーに転送できる。

今のところの解決方法。

①xattr -d にてEAを消す。 (面倒くさい)

②USBや外付けHDDで移す。 (面倒くさい、サーバー作った意味ないし~。)

③Samba以外の方法でファイルサーバーを作る。 (netatalkを使う。 2.1以上はEAに対応している。でも大変そう)

④Sambaが対応してくれるのを待つ。 (祈る)

頑張って、netatalkをインストールすることにした。

sambaをインストールして、ファイルサーバーを作る。

設定。無事稼動。

音楽ファイル用のディレクトリーを作り、MacBookに貯め込んだ音楽を転送。

しかし、一部の曲が転送できない。

一部の項目へのアクセス権がないため、操作は完了できません。

転送できない曲はMacBookのiTunesでリッピングしたもの。

パーミッションを確認しても、書き込めるようになっている。

Macのターミナルにてパーミッションを確認する。

読み書き可能となっているが、パーミッションの最後に"@"が付いているファイルがある。

$ ls -al

-rw-r--r--@ 1 aaa staff 6241544 5 24 22:31 12 Songbird.m4a

-rw-r--r--@ 1 aaa staff 6129244 5 24 22:31 13 Now Is The Hour.m4a

-rw-r--r--@ 1 aaa staff 7547468 5 24 22:31 14 Amazing Grace.m4a

"@"が付いているファイルはすべてsambaに転送不可である。

なんじゃこりゃ?

ちなみにUSBにコピーして、サーバーにコピーすれば移すことはできる。

調べてみた。

$ ls -la@

-rw-r--r--@ 1 aaa staff 7547468 5 24 22:31 14 Amazing Grace.m4a

com.apple.FinderInfo

” com.apple.FinderInfo”はEA (Extended Attributes)と言う、付加情報。

こいつが悪さをしているらしい。

Mac OS Xのバージョンアップ(現在10.6.3)に起因するようだ。

この付加情報は、以下の方法で消すことができる。

$ xattr -d com.apple.FinderInfo "14 Amazing Grace.m4a"

このファイルは、サーバーに転送できる。

今のところの解決方法。

①xattr -d にてEAを消す。 (面倒くさい)

②USBや外付けHDDで移す。 (面倒くさい、サーバー作った意味ないし~。)

③Samba以外の方法でファイルサーバーを作る。 (netatalkを使う。 2.1以上はEAに対応している。でも大変そう)

④Sambaが対応してくれるのを待つ。 (祈る)

頑張って、netatalkをインストールすることにした。

自宅のサーバーが手狭になってきたため、作り替えることにした。

GA-D510UDと2TBのHDD2台でRAIDを構成。

GA-D510UDはmini-ITXのマザーボードで、CPUはAtomD510である。

サーバー兼サブマシンにするため、デスクトップも使えるようにOSはUbuntu9.10にした。

GA-D510UDはRAIDが付いていている。

これが誤算。

M/BでRAIDを組めるのだが、それにアクセスするのにはドライバーが必要。

そのドライバーがWindows用しかなかった。

GIGABYTEさん、たのむよ・・・。

さっさと諦めて、ソフトRAIDとする。

32GBのSSD(SP032GBSSD650S25)があまっていたので、ここにシステムをインストールする。

以前、Windowsを入れたら、プチフリ頻発でお蔵入りにしていたモノ。

Linuxは軽いようで、プチフリは感じない。

データが大事なので、保存用に大容量のRADIを組む。

【システム】→【システム管理】→【ディスクユーティリティー】

PalimpsestにてRAIDアレイを組む。

ミラーリング(RAID-1)

途中でストップする

mdadmが必要、とのこと。

【Synapticパッケージマネージャ】にてmdadmをインストールする。

これでRAID構成ができるようになった。

リシンクに時間がかかる。

ほったらかして寝る。

朝起きたら、まだ動いていた。

結局、10時間以上かかってリシンク終了。

左の項目からRAIDアレイの未確定領域を選択、ファイルシステムとパーティションテーブルを作成する。

ファイルシステムはext3、パーティションはGUIDとした。

これも時間がかかる。

しばらくすると完成。

クリックしてパスワードを入れるとアクセスできる。

GA-D510UDと2TBのHDD2台でRAIDを構成。

GA-D510UDはmini-ITXのマザーボードで、CPUはAtomD510である。

サーバー兼サブマシンにするため、デスクトップも使えるようにOSはUbuntu9.10にした。

GA-D510UDはRAIDが付いていている。

これが誤算。

M/BでRAIDを組めるのだが、それにアクセスするのにはドライバーが必要。

そのドライバーがWindows用しかなかった。

GIGABYTEさん、たのむよ・・・。

さっさと諦めて、ソフトRAIDとする。

32GBのSSD(SP032GBSSD650S25)があまっていたので、ここにシステムをインストールする。

以前、Windowsを入れたら、プチフリ頻発でお蔵入りにしていたモノ。

Linuxは軽いようで、プチフリは感じない。

データが大事なので、保存用に大容量のRADIを組む。

【システム】→【システム管理】→【ディスクユーティリティー】

PalimpsestにてRAIDアレイを組む。

ミラーリング(RAID-1)

途中でストップする

mdadmが必要、とのこと。

【Synapticパッケージマネージャ】にてmdadmをインストールする。

これでRAID構成ができるようになった。

リシンクに時間がかかる。

ほったらかして寝る。

朝起きたら、まだ動いていた。

結局、10時間以上かかってリシンク終了。

左の項目からRAIDアレイの未確定領域を選択、ファイルシステムとパーティションテーブルを作成する。

ファイルシステムはext3、パーティションはGUIDとした。

これも時間がかかる。

しばらくすると完成。

クリックしてパスワードを入れるとアクセスできる。

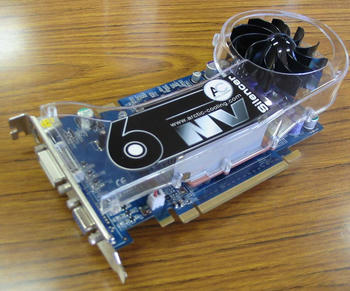

職場のPCを新装、余った部品でサーバーを作ることにしました。

OSはリリースされたばかりのUbuntu 9.04をインストール。

マザーボードのGA-K8NMF-9はオンボードのグラフィックがないので、あまっていたグラボ、GF6600GT-E256Hを付けました。GPUはnVIDIA製 GeForce 6600GT です。

設定やモニタリングには、グラフィックドライバ設定ツールnvidia-settingsを入れます。

$ sudo apt-get install nvidia-settings

システム→システム管理→NVIDIA X Server Settingsにて起動します。

ところでファンが爆音。

五月蝿い。

ファンを掃除してもだめなので、変えてみることにしました。

手元にあったのが、CoolerMasterのチップファン、CM Blue Ice。

以前使っていたのですが、グラボ交換後に干渉してしまい、そのまま引き出しに眠っていた物です。

とりあえず、強引に付けてみることにしました。

でかいので、全てのスロットルが使えなくなります。

温度を見てみます。

変更前:49℃

変更後:57℃

全然だめです。

しかもうるさい。

メリットが全くないので断念。

失敗です。

おとなしく、専用のVGAクーラーを付けることにしました。

ZAV02-NV6 Rev.2Aを購入。

取り付けは簡単です。

音はさすがに静か。

温度は47℃。

少し下がりました。

やはり、専用のクーラーの方がいいようです。

OSはリリースされたばかりのUbuntu 9.04をインストール。

マザーボードのGA-K8NMF-9はオンボードのグラフィックがないので、あまっていたグラボ、GF6600GT-E256Hを付けました。GPUはnVIDIA製 GeForce 6600GT です。

設定やモニタリングには、グラフィックドライバ設定ツールnvidia-settingsを入れます。

$ sudo apt-get install nvidia-settings

システム→システム管理→NVIDIA X Server Settingsにて起動します。

ところでファンが爆音。

五月蝿い。

ファンを掃除してもだめなので、変えてみることにしました。

手元にあったのが、CoolerMasterのチップファン、CM Blue Ice。

以前使っていたのですが、グラボ交換後に干渉してしまい、そのまま引き出しに眠っていた物です。

とりあえず、強引に付けてみることにしました。

でかいので、全てのスロットルが使えなくなります。

温度を見てみます。

変更前:49℃

変更後:57℃

全然だめです。

しかもうるさい。

メリットが全くないので断念。

失敗です。

おとなしく、専用のVGAクーラーを付けることにしました。

ZAV02-NV6 Rev.2Aを購入。

取り付けは簡単です。

音はさすがに静か。

温度は47℃。

少し下がりました。

やはり、専用のクーラーの方がいいようです。

最新記事

(02/09)

(06/06)

(05/31)

(05/19)

(04/10)

カテゴリー

最新トラックバック

Amazon

最新コメント

[05/24 グッチ 時計 メンズ]

[11/22 ココ シャネル 歌]

[07/23 ロレックス gmtマスター2 青黒 小説]

[07/23 スーパーコピー 時計 カルティエ]

[07/23 スーパーコピー iphone]

プロフィール

HN:

Scorpionfish

性別:

男性

趣味:

PC・釣り・山登り・自転車・走ること・そして酒

カレンダー

| 03 | 2025/04 | 05 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

ブログ内検索

アクセス解析

カウンター